1) 海が見える展望台の北側

2)樹形 何本か密集している

3) 激しく裂ける

4)葉の形はさまざま

5)若葉

6-1)全長12cm 細長い

6-2)鋭い鋸歯

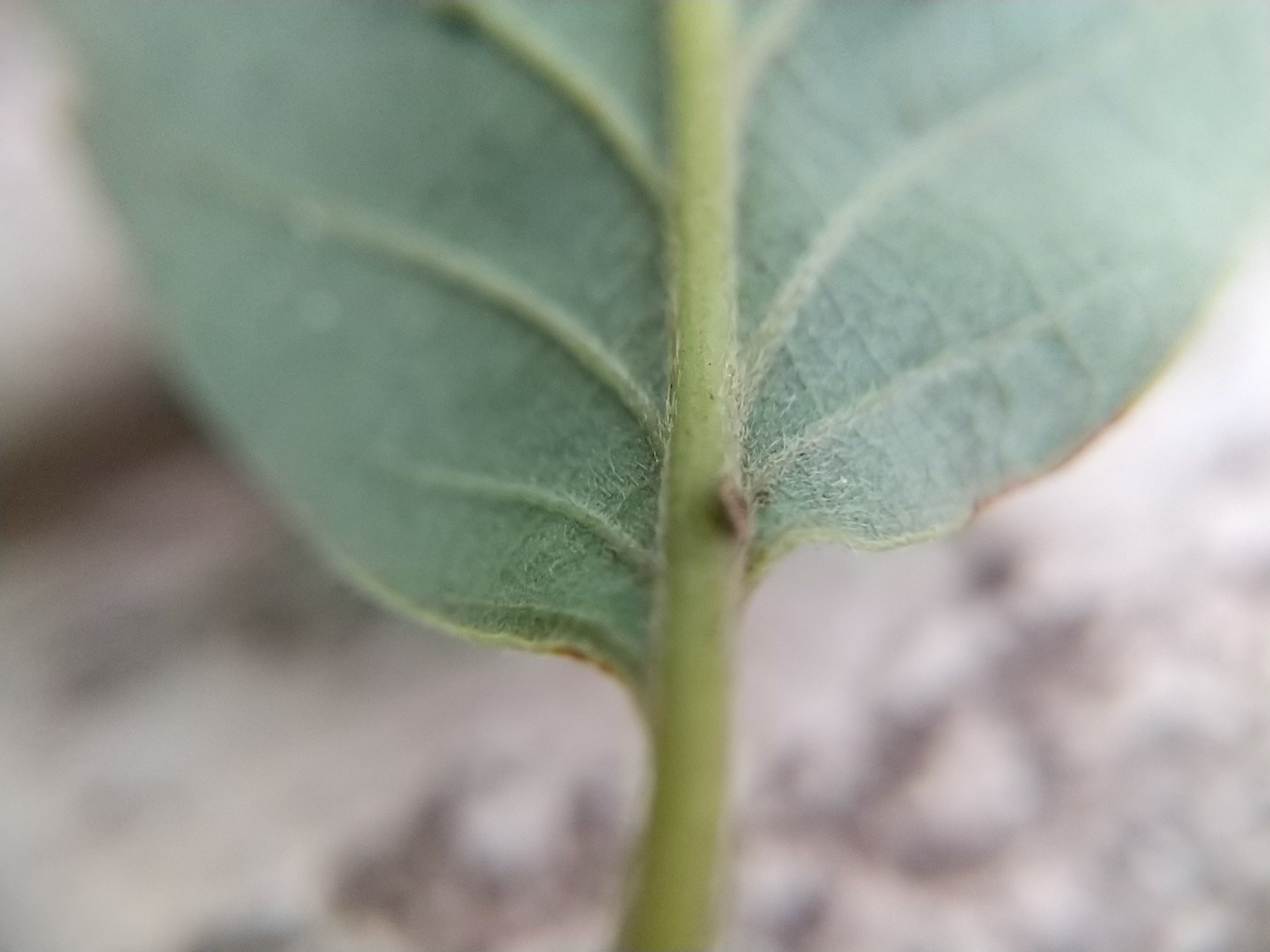

7)裏に微毛

8)ドングリ発見

9)若いドングリ

10)下がクヌギ

11)だんだん育ってきた

12)完熟

13)紅葉

14)

15)綺麗ではないが

16)この時何と

17)

18)

19)

20)

21)

22)

23)

24)

25)

26)

27)

28)

29)

30)

31)

32)

33)

34)

35)

36)

37)

コナラ

ブナ科コナラ属 落葉高木(直径60cm高さ20mになる) 全国 雑木林の代表種 雌雄同株。<1>

葉の形状に変異が多く、本属は雑種も多い。<4>

冬芽は2/5のらせん状であり、しばしば平行側芽をもつ。頂芽は太く、多数の頂生側芽をもつ。葉痕は隆起し半円形で7~10個の微小な維管束跡をもつ。<9>

〇A1 東道展望台北側 高さ8m

1)-16)

28)-32) 冬芽 多数の頂生側芽がポイント

〇B36 女坂展望台の先端 高さ不明

17) アラカシだらけと思っていたら一部紅葉した。コナラだ。

18) その1週間後。いい感じに色づいた。

19)-21) 拡大

〇B39 女坂展望台付近 高さ8m

22)-27) コナラの紅葉もときに美しい

1) 定点観測シリーズ第2弾です。"この森"で観察する樹を選定して四季の様子を記録する試み。しかし正直難航中です。まず同定が難しいのです。その試行錯誤ぶりを紹介しましょう。ここは「東道」と呼んでいる一番よく通る道。ひと登りすると海が見える展望スポットがあります。そこに観察するのにうってつけの樹がありました。右側の丸い標識がある樹。この樹は道の少し下の方から生えているので、葉に手が届くのです。

2)樹皮が縦に裂けているので、まずイヌシデを疑いました。

3)葉をよく見てみましょう。ここで大きな間違いを犯しました。この葉の形はよく見ると、細長いのから卵型まで、いろいろなのが混ざっているのですが、最初、長細い葉と捉えてしまったのです。となると、クリかクヌギです。クリならば樹皮も当たらずとも遠からずなので、クリに傾きました。となれば、あのイガイガの実を探せばいい。ところが、、、。

4)若葉はさらによくわからない。2020/8/9

5)長さ11cm。長円型。

6) クヌギだったら針が出ているはず。最初はこれがわからなかった。

7) 細毛がある

8)9)ありました。ありました。実がありました。調べたら、クリの実は若いうちからイガイガがあるようなので、クリではない。となるとクヌギかな、でもクヌギの実とも違うようだ。これはドングリではないか。となるとアラカシかシロカシか。でもこれは常緑ではなかった気がする(ここは冬もよく来ている)。しかも樹皮が全然違う。アラカシの樹皮の病気も疑いました。それも違いそう。となるとやはりクヌギかな、と混乱状態です。

10)そんな時、山頂の"いつものベンチ"の隣のベンチの上に、落ち葉が置いてありました。いや上から落ちてきたのです。見上げると(望遠レンズで撮影した)、大きなクヌギの樹だったのです。下がクヌギの落ち葉で、上の何枚かは、問題の樹の葉です。全然違うではありませんか。クヌギほど細長くない葉をもう一度図鑑で調べたところ、正体はコナラのようなのです。典型的なコナラの葉として図鑑に出ているのは、細長くなく卵型なのですが、「コナラの葉の形状は変異が多い」とありました。樹皮もドングリもコナラそっくりなので、コナラにしておきます。確実度90%。季節がめぐり、ドングリが成長し、紅葉すれば確定できるでしょう。定点観測の意味も出てくるというものです。(2020/8/17)

11) 9/4 だんだん実が太ってきた

12)10/24 完熟した実

13)-15)11/8 紅葉した。コナラ決定です。

(つぶやき)

12)この森の定点観測の真価を発揮。ついに実が熟しきりました! 思えば8月、定点観察を始めてばっかりの時、この樹はカシかクヌギか、とさんざん悩んだのでした。コナラと仮置きして、赤く紅葉したらコナラとしておきました。今朝見に行ったら、13)このように紅葉していました。コナラ確定です(今思うとクギも赤く紅葉するのですが)。しかし、もう実(ドングリ)はない。12)の写真は10/24のもの。この間に、落ちたか、クマが食べたかです(クマはいないから落ちたんだろうな)。(11/18)

16)このコナラの紅葉というか、枯葉の姿を記録しておこうとカメラを構えたとき事件が起こったのだった(→「この森は、、」の33へ)

<紅葉再び また悩む>

17) 昨日に続き、照葉樹林帯の中の紅葉を紹介します。これは、いつもこの森から海を眺める見飽きた風景です。ここに写っている樹はすべてアラカシだと思っていました。アラカシはこの森で最も多い常緑樹で、冬も青々としています。ところが、中央の樹だけ色づいているではありませんか。左の緑の樹と、真ん中の赤っぽくなった樹は、樹形がほとんど同じです。どうみても同じ樹にしか見えません。この時は、枯れかかっているのかと思いました。そしたら一週間後。

18) 少し角度が違うけど、同じ樹です。これは明らかに紅葉です。何の樹でしょうか。拡大してみましょう。

21) 望遠の写真では何とも言えないのですが、アラカシの葉に似ています。しかしアラカシは枯れてこんな色になるでしょうか。紅葉するとなるとコナラと考えられます。常緑と落葉の違いはあっても両方ブナ科コナラ属です。両者は樹皮をみれば判別できますが、この位置では不可能。コナラとしておきますが、遠くの樹の同定の難しさを改め知ったのでした。(2021/12/6)

<コナラの紅葉もときに美しい>

22) 紅葉と言えばやはり美しいのはカエデ類で、この森でもイロヤモミジやイタヤカエデが美を競っていますが、当たり前すぎるので、今日は敢えてコナラの紅葉です。武蔵野の雑木林を代表する樹でこの森にも、落葉樹としては比較的多くあります(そう多くはありませんが)。国木田独歩が『武蔵野』で「秋が来てもほんのりとは染まらないで、青い葉は青、枯葉は枯葉と、乱雑に枝にしがみ着い」て「風流でない」と書いていて、確かにそれは事実ではあるのだけど、たまに美しかったりもします。この写真なんかどうでしょうか。真ん中の多くの濃い黄色と黄緑の葉がコナラです。上方の濃い緑が恐らくカヤ、下方の濃い緑が恐らくスダジイです。拡大してみましょう。

25) コナラの紅葉も、たまには美しいのです。これもひとえに太陽の光が当たっていたおかげではありますが、うっとりと眺めていたのでありました。(2021/12/13)

<冬芽>

29) 今日はこの森の落葉高木ではお馴染みのコナラです。落葉高木ではケヤキの方が多いのですが、ケヤキは高い樹ばかりでちょうどよい被写体がまだ見つかっていません。このコナラは斜面のちょうど良いのが生えているのです。それでも高さは5メートル以上あります。さて、この冬芽ですが、葉痕も小さくて"顔"には見えず、面白みもないのですが、ある特徴があるのです。

32) コナラの枝の先端に付いている冬芽です。たくさんの冬芽が付いています。中央を頂芽、周りのを頂生側芽といいます。見た限り、すべての頂芽がこんな感じになっていました。これらはすべて芽生えるようですが、最終的には頂生側芽は枯れてしまうようです。スペアなんですね。どうもミズナラとかカシワなんかも同様みたいで。さすが高木は栄養をたっぷりで芽生えのために万全の準備を怠らないのかもしれません。これはちょうど良い観察ポイントなので、芽生えの様子もフォローしたいと思います。(2022/2/7)

<開花>

34) 高木の花は高すぎてなかなか見えずに見逃しがちだが、よく見てみるとかなり多くの花を咲かせています。これはコナラの花です。ぶどうみたいに垂れ下がっています。緑色なので目立たないですね。若葉も薄緑で、夏の葉の色と違います。花を拡大してみましょう。

35) コナラの花です。まだ蕾のようですね。これは雄花です。コナラは雌雄同株なので、どこかに雌花があるはずなのですが、なかなか見つかりません。木に登って探してしまいました。といっても片足だけですが。そしたら。。。

37) コナラの雌花です。多分。花弁はなく花柱だけのようです。そして小さいです。花粉は風媒のようなので、虫たちを引き寄せるために色や形を目だたせる必要がないのでしょう。(2022/4/13)

1)2020/8/1 2)8/21 3)7/29 4)8/1 5)8/9 6)-7) 8/17 8)8/1 9)8/9 10)8/5 11)9/4 12)10/24 13)-15)11/18 16)11/27 17)2021/11/28 18)12/5 19)-27) 12/3 28)-32) 2022/2/5 33)-37) 2022/4/8