1) 南急斜面のてっぺん

2) 逆方向から

3) この森の主の風格

4) 何故か低いところから小枝が伸びている

5) 途中で折れている

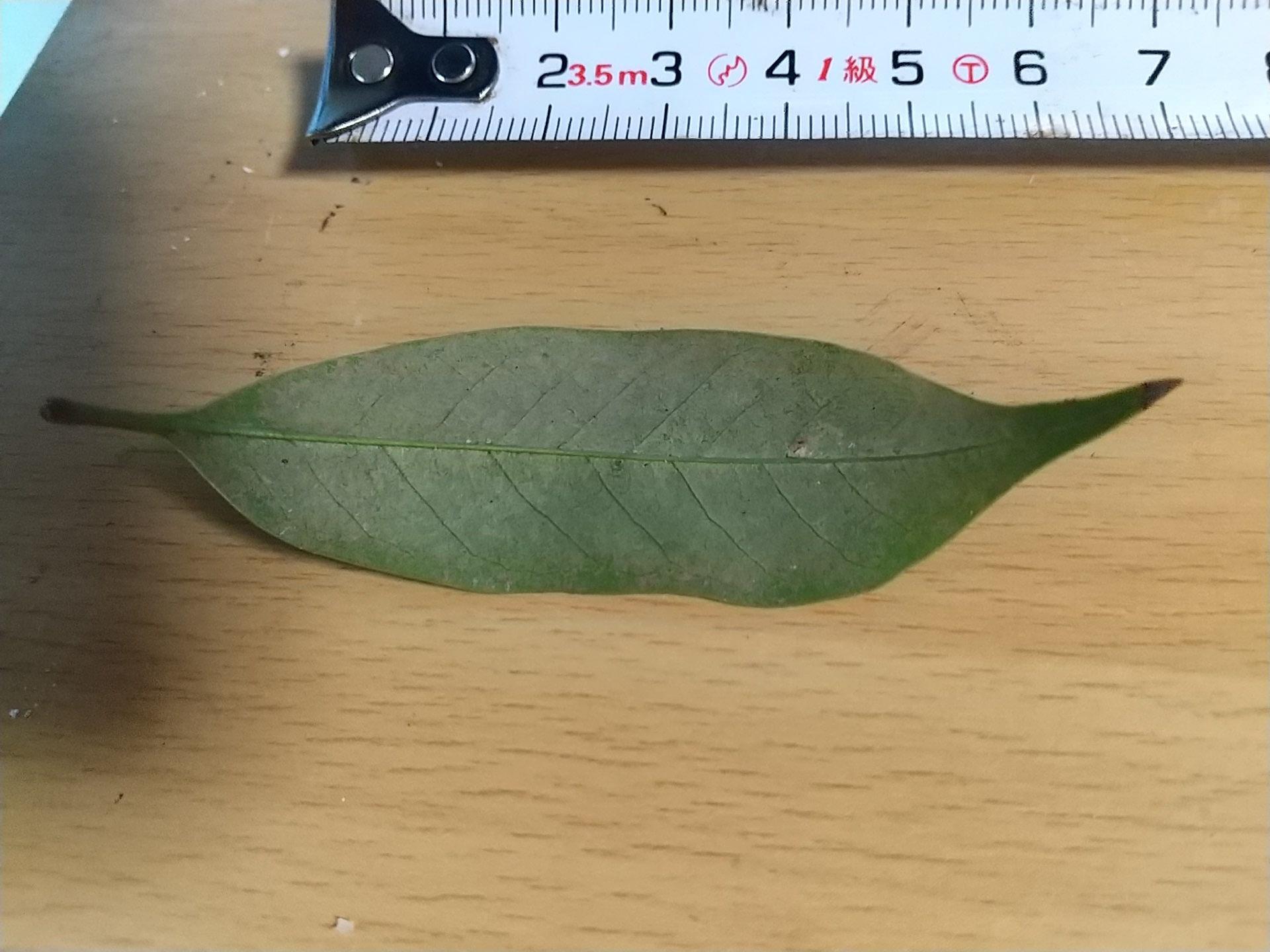

6) 小枝の葉

7) 葉の裏

8) 全緑。鋸歯もある場合も

9) 毛無

10) 裏は金色

11) 金粉というか

12)

13)

14)

15)

16)

17)

18)

19)

20)

21)

22)

23)

24)

25)

26)

27)

スダジイ

ブナ科シイ属

本州(福島・新潟県以南)、四国、九州 山地 常緑高木(高さ20m直径1mほどになる) 雌雄同株 <1>

沿海~山地に普通。カシ類やタブノキとともに林を作る。葉裏が金色を帯びることが特徴。<4>

1)-11) D10

12) スダジイの集まった密林 開花して樹冠が黄色くなっている

13)-20) K30 観察に適したスダジイ発見(高さ8mくらい 直50cmm)

1)2) この森の照葉樹林の主の樹を紹介しましょう。ここは頂上の真下南側の巻道です。写真1)の右側が南(海側)となりこの下は急斜面となっており照葉樹林帯が広がっています。この森を見守るように聳えている老木がありました。

3) これはスダジイです。この森の照葉樹林の中で、高木層を構成しています。何百年と生きているこの森の主と言えましょう。この樹は、その中でも最も標高の高い位置にあります。直径は85cmでした。この樹よりもっと大きなスダジイはこの下に何本もあるのですが、この森の主の長老に違いありません。なぜなら。。。

5) 見上げてみましょう。わかるでしょうか。太い幹が左に曲がったところで折れているのです。仕方なく、右側の方に枝を伸ばしています。何百年という長い歴史の中で、さまざまな災難を乗り越えてきたのでしょう。そして現在まで生き延びている。長老と呼ぶ所以です。不思議なことに、他にも同じように途中で折れてサブの枝を伸ばしているスダジイの巨木が何本かありました。歴史上のある時点で大災害があったのかもしれません。

6) 満身創痍の故かこの長老は、手の届く下の方に小さな枝を伸ばしており、じっくり葉を観察することができました。(2020/9/7)

<開花>

12) 照葉樹林を代表する樹がスダジイだ。この森でもヌシ(主)のようにひときわ堂々と聳えている。高さ20mにはなる立派な巨木となる。しかし秋に気付いたのだが、スダジイのドングリが全然見つからないのだ。なぜか。春になって分かったのだが、この樹は花は、樹冠の方にしか咲かないようなのだ(下からは見えない)。写真は、スダジイの密林。どの樹も樹冠だけ黄色くなっているが判るだろうか。これが花である。これをどうやって撮影するのか、望遠でもよく撮れずに悩み続けたのだった。しかし。。。

13) 諦めかけていた時、ポツリと離れていた場所に1本だけ聳えていたスダジイを見つけた。これは他のスダジイに比べると下方で幹が分岐していた。といっても手が届くわけではないが、これなら撮影は可能だ。黄色くなっているのがみんな花である。どんな花だろうか。

15) スダジイの花。決して綺麗ではないが、猛烈に花粉を出しているようだ。これでも虫媒花なので、強い香りを放っているというが、遠すぎて匂いはわからない。もっと拡大してみましょう。

19) スダジイの雌花と雄花。たくさんあるのが雄花で、1本だけ雄しべがない球形のものが雌花。この球形がドングリになっていくわけですね。たまたま今回このようによく見ることができたが、普通は10m以上の高い樹冠でこういう世界が展開されているんですね。(2021/5/6)

<どんぐり>

22)9/10

23)9/17

24)10/10

25)-26)10/16

27)別の枝の実はすでに落果

21)秋の森と言えば、木の実です。木の実の代表格はどんぐりですね。昨年は、ナラとカシのどんぐりしか紹介できませんでした。というのはどんぐりの生る木は高いので、撮影が困難なんです(地面に落ちたどんぐりは沢山あるのに)。特にこの森の照葉樹林の代表的なスダジイが特に高い樹ばかり。冬の間からなんとか斜面のスダジイで樹冠が目の前に来るスダジイを探しまくって、やっと発見。その成果がこの写真です。樹高5mぐらいのスダジイがちょうど目の高さにあります。これでも遠いんですが。実が生っていますね。これが9月25日のもの。この実がどうなっていくでしょうか。

24)約1か月後の10月10日のスダジイの実。あまり変化はありませんがそろそろはじけそうですね。ここからは早かったです。

26)1週間後の10月16日のスダジイの実。はじけました。まぎれもなくどんぐりですね。おそらく今度の日曜には、このどんぐりは落ちてしまうことでしょう。

27)同じスダジイの樹の別の枝の実(どんぐり)は、すでに落ちてしまっていたのでした。どんぐりの中でもスダジイは殻があるのが特徴で、その変化を楽しむことが出来ました。(2021/10/20)

1)2020/9/5 2)9/4 3)-4)9/6 5)-7)8/29 8)-11)8/30

12)-14) 2021/5/3 15)-20) 5/5 22) 9/10 21)23) 9/17 24)10/10 25)-27) 10/16

課題

ドングリを見つけること→やっと花を見つけた→どんぐりが生りました!