1)尾根道の橋。この山のメイン道

2)革質 全緑 対生といえば

3)見事な十字対生

4)下がこの個体。上はE04

5)下がこの個体。上はE04

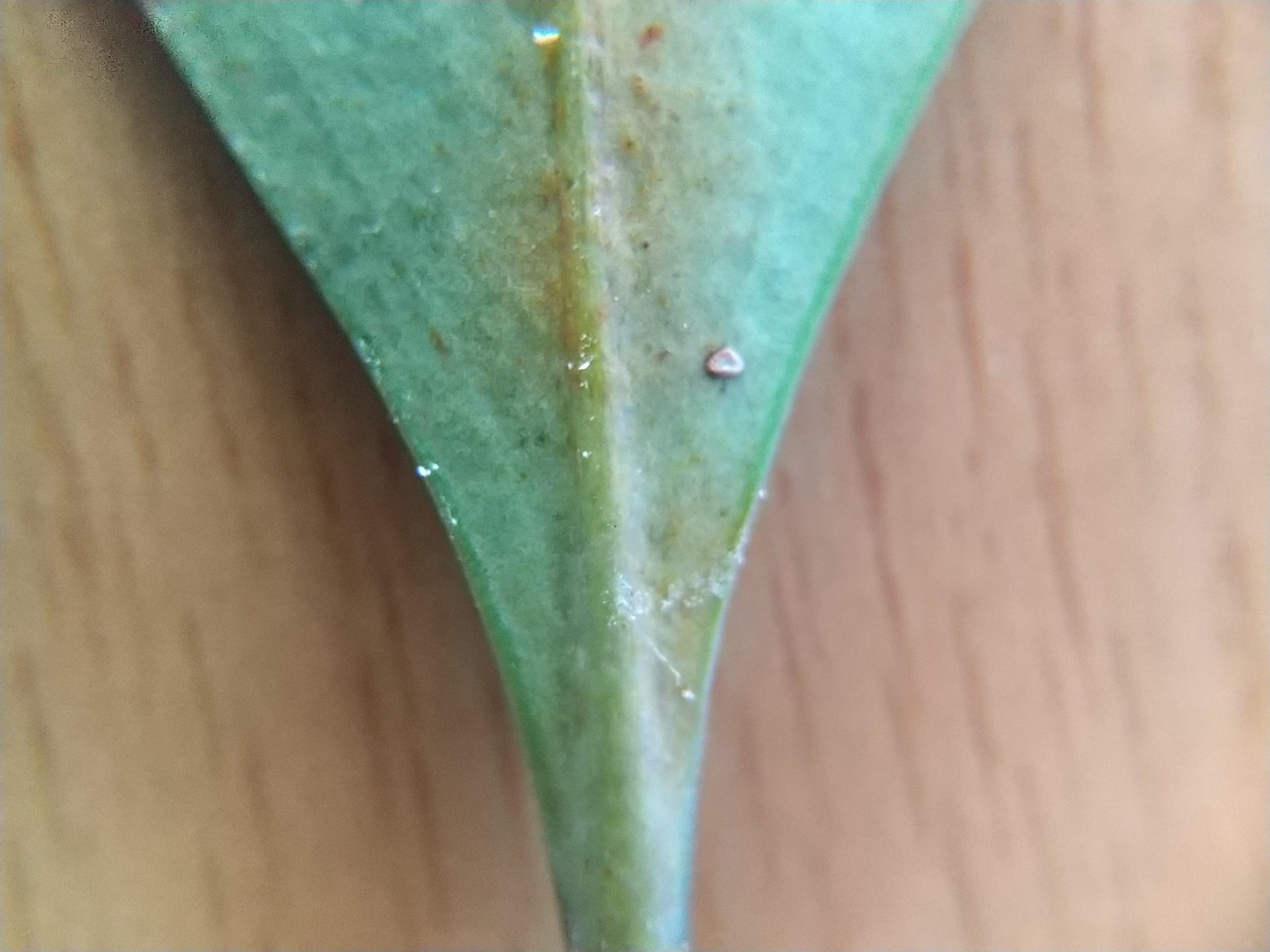

6)毛はない

7)裏も毛はない

8)緑がかった灰褐色

9)角度を変えて

10)雄花の芽か?

11)いっぱい付いている

12)雄花が咲いた

13) 雄しべが見える

14) 雄しべ拡大

22)別の株 西道E04

23)これは果実か。つまり雌株か。E04

24)赤くなればモクレイシ確定 E04

25)E04が折れていた!

26)折れた先の果実

31) 別の株 D08

32) 別の株 D08

41)果実の対生 B22

42)雌花あり果実は脇 B22

43)雌花あり B22

44) 実が赤くなった B22

45) 42)と44)並べた

46)

47)

48) 実がついている内に花が咲く

49) 雌花は花数少ない

49)-2 雄しべは当然ない

51)雌花なし果実は先端 B25

52)雌花なし B25

61)E12の株

62)E12

63)冬芽は細い

64)実は赤くなるか

65)

66)

67)

68)

71)

モクレイシ 木茘枝

ニシキギ科モクレイシ属 本州(房総半島南部、神奈川県、伊豆半島、伊豆諸島)、九州(南部、五島列島)、沖縄、台湾 常緑広葉樹林内 常緑小高木(高さ2~5m) 雌雄別株<2>

沿海の照葉樹林内に稀。自生地には個体数多い。葉はネズミモチに似た印象。葉先が丸いこと、一年枝が赤茶色で目立つことで見分けられる<4>

cf)ネズミモチ 関東地方~沖縄。暖地の常緑樹林内でふつう 平凡な葉だが、この形で対生する種はほとんどないので、意外と簡単に見分けらける。<5>

1)-11) D02(尾根道の橋脇) 雄株

22)-24) E04(西道の木道上部) 雌株→倒木!!!

31)-32) D08(南側巻道 西側) 雄株

41) B22(女坂周回道 海側) 雌株

51) B25(女坂周回道 海側) 雌株

61)-64) E12(西道の木道 下部) 雌株

1)-11) D02(尾根道の橋脇) 雄株

1) 第8弾は、珍しい樹かもしれません。ここはこの森の尾根道の橋のたもと。山頂近くのメインストリートで、この森で最も人通りが多い。ここに観察に都合の良い木がありました。葉に手が届くのがよいのです。実は、そういう樹ってあまりないんです。ある日曜日、この樹は何だろうと調べてみて、これはもしや、と写真をパチパチ撮っていました。ハイカーの集団が話かけてきます。何があるの? 花が咲いているわけでもなし、一見変哲のない樹ですから不思議に思うのも無理ありません。私が説明すると感心したように、スマホを取り出して検索を始めました。さて、何の樹かというと。。。

3) 見事な十字対生です。鋸歯がなく卵型の革質の葉で対生だったら、「ネズミモチ」に決定、と図鑑にはあります。私も最初そうかと思いましたが、この森には同じ特徴を持つ特別な樹の有名な自生地でもあるのです。「モクレイシ(木茘枝)」といいます。何が特別かというと、この樹は基本、九州南部と沖縄の樹なのです。しかしなぜか、伊豆半島と伊豆諸島と房総半島南部とここ神奈川の西部沿海地域にも分布しています。隔離分布する樹として有名なのです。その理由は分かっていませんが、伊豆半島は南方から移動してきて本州に衝突してそのために丹沢山地ができたといいますから、それと一緒に南から来たのかもしれません。■ハイカーの集団にはこの話をして感心されたのですが、しかし100%の確信はありません。ネズミモチかもしれないのです。しかし、その後、モクレイシらしき樹を探すと、そこらじゅうに生えているではありませんか。何十と見つけました。どれも同じ樹に見えます。(2020/8/28)

10) 果実はないが、芽みたいのはあった。雄花芽だろうか。(2020/8/28)

12)-14) 雄花が咲いた。雄しべが見える。(2021/2/23)

22)-24) E04(西道の木道上部) 雌株→倒木

22)モクレイシとネズミモチが区別できる最大のポイントは果実です。モクレイシは赤くなりますが、ネズミモチは黒くなります。果実か。ところが、モクレイシは雌雄別株なのです。雌株にしか実はなりません。先ほどの樹は、どうも雄株のようなのです。そこで雌株を探して見つかったのが、これです。すでに実がついています。秋になってこれが赤くなったらモクレイシで確定です。(2020/8/28)

10) 果実はないが、芽みたいのはあった。雄花芽だろうか。22)にも同様のものがある。こちらは雌花芽なのか。

25)折れてしまっていた

26)折れた先の果実

(つぶやき)

この森で悲しい出来事がありました。山旅に2週連続遠征してこの森に来なかったのがいけなかったのか。この森特有の普通は南九州に分布していて何故かこの付近に隔離分布しているモクレイシ。この森ではたくさん育っているのですが、以前観察対象に選定したと紹介もしたE04の個体が、25)をご覧のように折れていたのです。これはツキノワグマの仕業か、ニホンジカの仕業か。近くの丹沢にはクマもシカもいるけど、この森にはいない。あり得るのはイノシシだが、こんな高い樹をイノシシが折るわけもない。明らかにホモ・サピエンスの仕業です。ちょうど登山道の急坂の脇にあり、転びそうになってこのモクレイシの枝を掴んだので折れてしまったと推測されます。ホモ・サピエンスは他の種にとって最大の危険な種なのです。この樹を観察するのは忍びないので、他のモクレイシを観察対象に選定しました(計5株)。モクレイシの観察事例は少なくわからないことがまだまだあるのです。(2020/11/2)

31)-32) D08(南側巻道 西側) 雄株

31) モクレイシの別の株。雌株を探していたら、若葉が出ていました。そして、実がないうえに、1)のモクレイシにあった花芽も全くありません。どういうことか。これも定点観察の対象して継続調査が必要です。観察すべき点がどんどん増えてきて、嬉しいやら悲しいやら。(8/29)

41)-42) B22(女坂周回道 海側) 雌株

41) 果実も対生している。ネズミモチのように3つ以上がまとまって付くことはないようだ。(10/7)

42) 43)この株には雌花がある。

44)-47) 果実が色づいた。(2021/1/17)

48) 果実がついたまま、花が咲きそうだ(2021/2/20)

49) 同じ樹の別の雌花は開いている。花数は雄花に比べると少ない(2/20)

49)-2 もちろん雄しべはない(2/23)

51)-52) B25(女坂周回道 海側) 雌株

51)52)この株には雌花がない。実も枝の先端についている。雌花あるB22と違うのはなぜだろうか。

61)-64) E12(西道の木道 下部) 雌株

63)冬芽は先が尖がる。ネズミモチの冬芽はどうだろうか。

64) この2つの実がどう色づくか楽しみ(9/30)

65) まだ変わらない(10/30)

66)しまった。赤くなったはいいが遅かったか。すでに剥き出しになってる。(2021/1/6)

67)もう一個の実も剥き出しに(1/8)

68) 64)と67)の合成

71) 半分だけ顔をだしている実(1/11 J04)

[つぶやき]

<実が赤くなったの巻>

葉だけ見るとそっくりさんのネズミモチとモクレイシ。68)がモクレイシの実です。赤くなりました!! 右が9/30、左が1/8です。しかし、二つの赤い実の右側の帽子は何でしょうか。じつは、撮るのが遅すぎたのです。知らない間にこうなってしまったのですが、この右と左の中間の状態を狙っていたんです。どういうことかというと。

モクレイシの実は、そのまま実が赤く色づくのではなく、実が爆ぜて中から赤い種が出てくるのです。71)の状態の実を探し回ってしまいました。まだほとんどのモクレイシは実が爆ぜていませんでした。やっと見つけたのがこれ。だんだん色づくのではなく、中から顔を出すので、あっという間なんでしょうね。そういう意味では貴重な写真かもしれません。(2021/1/16)

真冬のこの森は、日が射さないと寒い。尾根に出れば風が強いし、立ち止まると凍えてくる。花も咲いていないし、果実もみつからない。必ず一つは発見があるものだが、今日は何もないかなと思いながら、定点観察地点を見回っていたら、あれまあ、いつものモクレイシの実が爆ぜていた(44)。数日前までは夏と変わらぬ姿だったのに。右が11月1日、左が今日のモクレイシの実(45)。

47)角度を変えて。両方とも爆ぜていた。この樹には実がたくさん付いているが、この実が先行して爆ぜたようだ。しかし、と考える。この森にはたくさんのモクレイシがあり、こんなに実がなるのに、何故限られた地域にしか分布していないのだろう。南九州とずって飛んで伊豆半島と関東南部と房総南部という隔離分布しているのはなぜか。実が赤くなるのは鳥による散布を狙っているはずだが、鳥に嫌われてしまう致命的な欠陥があるのかもしれない。甘いかどうか食べてみるかな。(2021/1/17)

<花が咲いたの巻>

12) 春が近づいてきて、この森の樹の花が咲き始めるのが楽しみです。どの樹の花が早いか調べておこうと思っているうちに、早々と咲き始めている樹があってびっくり。この森ではお馴染みのモクレイシです。たくさんの花が咲いています。何度も紹介しているけど南九州に分布するが、ずっと飛んで伊豆とこの森あたりだけに隔離分布する。全国的は珍しいけど、この森にはたくさんあります。この樹は実が付いていなかったので、雄株と推定してた(モクレイシは雌雄別株)が、果たしてこの花は雄花でしょうか。

14) モクレイシの花を拡大します。これは雄しべですね、つまりこれは雄花。といことは、これは雄株です。では雌花はどうなっているでしょうか。

49) こちらは離れた場所で赤い実をつけていたモクレイシの花です。こちらには雄しべがありませんね。雌花です。雌雄別株は、近親交配が避けられ遺伝子の多様性を確保する面で有利と言われています。しかし受粉効率は悪い。近くに雌株と雄株がなければいけませんからね。でも、この森には雄株も雌株もたくさんあります。しばらくは安泰でょうね。(2021/2/26)

1)2) 2020/8/1 3)8/2 4)-7)8/22 8)8/1 9)8/2 10)8/26 11)8/28 12)2021/2/23 13) 2/21 14) 2/20 22)8/21 23)8/22 24)8/21 25)26) 10/30 31)32) 8/29 41)10/7 42)43)11/1 44)-47) 1/17 51)52) 11/1 61)-64)9/30

65)10/30 66)2021/1/6 67)68)1/8 71)1/11

■課題

●23) E04の株の実は赤くなるか。→枝が折れてしまった

●10) D02は雄花芽なのか、今後どう成長するのか。→咲きました。雄花でした(12)-(14)

●雄花E04の同じようなものは、雌花芽なのか。D08には何故ないのか。E12要確認。

→雌花でした。雄花に比べ雌花の花数は少ないようだ。48)49)