1) 5月の花

2)低木

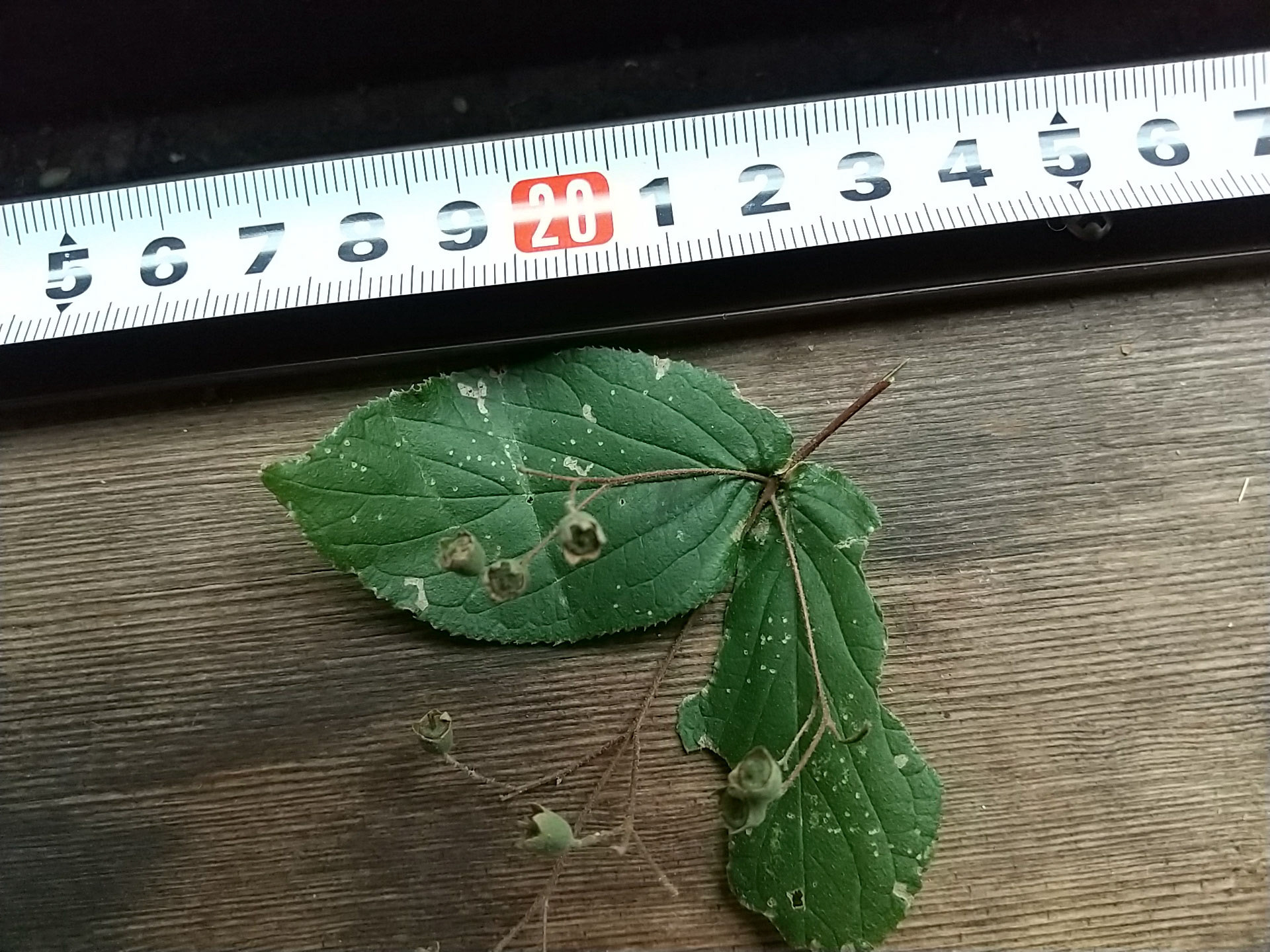

3)葉だけで同定は難

4)

5)叢生

6)浅い鋸歯

7)

8)鋸歯の先は針

9)星状毛

10)

11)

12)果実

13)花につく葉

14)果実は毛が密生

15)王冠型

16)果実の枝の毛

17)

18)

19)

20)別の個体

21)果実はマルバウツギ

22)葉は変異なのか、丸くない

23)右側の2本の樹が、

24)2本の樹が絡み合っていた

25)解きほぐしてあげた

26)奥がマルバウツギ

27)

28)

29)

30)

31)

32)

33)

34)

35)

36)

37)

38)

39)

40)

41)

42)

43)

44)

45)

46)

47)

48)

49)

50)

51)

52)

マルバウツギ

ユキノシタ科ウツギ属

本州(関東地方以西)、四国、九州 山野 落葉低木 両性花<2>

林縁や林内に普通 主に太平洋側<4>

花の下につく葉は葉枝がなく枝を抱く<5>

2)-19) 36)-46) K24(裏東道 麓近く) 高さ2m

20)-26) B24(女坂 中核地) 高さ1.5m

27)-35) 森の中の各地さまざまな個体 この森に個体数は無数にある

明日からウツギ・シリーズと呟いて何日もたってしまった。ウツギと名の付く樹は、どうやら少なくとも2科5属20種以上あるようで、行って観察するたびに迷ってしまったのだ。ウツギらしき樹はこの森にそれはたくさん生えていて、葉だけだとすべて違う種に見えてしまう。花が一番見分けやすいようだが、春まで待てないので、花の次に分かりやすい果実を頼りに、できるところまでやってみよう。

1)これは5月3日のウツギ。当時はウツギが咲いたと喜んでいただけだが、改めて調べるとこれは種名としてのウツギではない。

2)-12)これはマルバウツギのようだ。果実は前回のいわゆるウツギよりは小さい。葉の形も、ウツギは長いがマルバウツギは丸い。いわゆるウツギの長い葉はウツギの中では特徴的ですぐわかる。しかしマルバウツギの葉は他のウツギと区別が難しいのだ。この果実が決め手になった。この森ではマルバウツギが最も多い感じだ。

15)せっかくだからマルバウツギの果実のアップです。明日からはウツギの果実探しなのだ。(2020/10/20)

20)-22) 一昨日に、明日からはウツギの果実探しなのだ、と呟いたので、その途中経過報告です。それぞれ葉が違うので、違う種のウツギとだろうとチェックしておいた株の果実を確認してみた。なんと意外にも、どれもこれも皆、一昨日のマルバウツギと同じ果実なのだ。特に写真のは、果実は全く同じ。しかし葉の形が丸くないではないか。これは葉の変異なのか(日向と日陰で違ったりはよくある)、それとも果実が同じで違う種があるのか。とかく樹の同定は難しい。やはり花が咲く春まで待つしかないかな。(2020/10/22)。

真相判明。意外な結末!

昨晩の「果実がマルバウツギなのに葉が違う事件」の顛末です。やっぱり何かが間違っていると、今朝、確認に向かいました。今日は雨模様の暗い森です。問題のマルバウツギは23)の右側の明るい黄緑色の低木です。手前がアオキで奥がトベラといずれも濃い緑の常緑樹に囲まれています。よくよく観察してみると、なんと2本の樹がお互いにつる性植物のように絡み合っていたのです。

26)奥がマルバウツギです。果実が見えるでしょうか。その果実が付いている枝が、下の別の種類の樹の方に伸びて枝同士が絡み合っていたのです。だから、あたかも下の樹に実がついていたように見えたのです。どちらが絡みついたかはわかりませんが、日光を求めて枝を伸ばすうちに絡み合ってしまい、二進も三進もいかなくなってしまったのでしょう。絡み合っていた枝を解きほくしてあげたのが、この写真です。さて問題は、下の樹は何だろうか、ということです。

ウツギはすべて対生です。先ほどの下の樹も対生です。てっきりウツギかと思っていました。何十という種があるウツギの仲間のひとつだと。しかし見当がつかないので、一旦諦めしばらく歩いていたら、同じような葉に実がなっている樹を見つけました。こういう丸い実はウツギの仲間ではありえません。となると。。。これまでの経験で、日本には何百何千という種があるけど、一つの森にそう多くの種類はないということが分かってきました。その土地で生き延びるには、一つの種で何十何百本の樹があるのが普通。つまり、初めて見る気がする樹も、まずこの森で見慣れた樹である確率が高いはずなのです。そうです。これはムラサキシキブだったのです。ムラサキシキブは定点観察の樹を定め、いつになったら実がなるだろうと楽しみにしていたのですが、結局、実はなりませんでした、花は咲いていたので受粉に失敗したのでしょうか。でも、マルバウツギの導きでムラサキシキブの紫の実にたどり着くことができました。初見です。思っていたより小さい実でした。写真はムラサキシキブの項へ。(2020/10/23)

27)-35) この森にはマルバウツギが沢山あるが、この葉の紅葉がまさに千変万化なので、ちょっとコラージュしてみた。コラージュソフトの使い方がよくわからないので、かなりいい加減なのだが、取り急ぎということで。(2020/12/15)

【芽生え】

36) ヤマブキ、コクサギに続いて芽生え第3弾、これはマルバウツギです。冬の間は丸坊主で枝だけだったのに、一斉に新芽を出していました。いきなり、これを見てもマルバウツギとは判らなかったでしょう。定点観察の威力です。

37) マルバウツギの新芽が開いたところ。その名の通り葉は丸いんですが、まだ丸くありませんね。花でなくともいろいろ楽しいものです。で、思い出したのが旧石器時代の狩猟採集民のこと。一つの遺跡に見つかる植物の種の多さは軽く100種をこえるという。「彼らは博物誌に対する抑えがたい渇望を覚えており、ありとあらゆる機会を捉えてそれを満たそうとしている」(「氷河期以降」上 p590)。これなんか食べると美味しそうだ。(2021/3/8)

【開花】

41)今日はこの森で、人の目につくところで最も多くの花をつけて目立つ樹を紹介します。恐らく樹の数としては、アラカシやイヌシデの方が多いと思うが花は高いところに咲くのであまり見えない、低木ではアオキの方が樹としては多いが花は目立ちません。写真は2週間前の4/11の様子です。開花間近でした。この樹は森の中のあらゆるところに生えていて、それが昨日一斉に咲いたのです。それは、、、。

42)昨日の開花の様子。マルバウツギです。群落にはならないけど、あちらでもこちらでも株の数100は下らないと思いますが、一斉に咲いていたのです。日当たりのよさに関係なく一斉にというのが不思議です。(もっとも開花期間が長いのではありますが)。拡大してみましょう。

43)-46) マツバウツギの花。両性花。一つ一つの花も美しいです。ウツギと名のつく樹は多く、この森では、ウツギ、ニシキウツギ、ハコネウツギ、コゴメウツギをみつけています。うち、ニシキウツギ、ハコネウツギ、コゴメウツギは、このマツバウツギの仲間でない(科が違う)のに、ほぼすべて開花し始めています。花の咲いている期間に、別のウツギ類も見つけることができればいいなと思っています。(2021/4/26)

【冬芽】

49) 今日は冬芽です。ウツギを何種類か紹介してきましたが、これはマルバウツギです。この森の落葉低木ではもっとも個体数が多いのではないでしょうか。ウツギ類の特徴は、果実がずっと残っていること。王冠型をしているのがマルバウツギの特徴です。

50) マルバウツギの冬芽。このように頂芽に二つ付くのはウツギ類の特徴のようです。マルバウツギとしての特徴は毛が密生している点にあると言います。ウツギの仲間は、葉だけで同定するのは、困難ですが、こういう果実だとか花があるから見分けやすいんですね。一方シダの見分けが困難なのは、シダは花も咲かないし実もならないからなんですね、

51) このマルバウツギの冬芽は、もう中から緑色の葉が出てきていました。芽生えの季節はすぐそこです。(2022/2/28)

1) 2020/5/3 2)-5) 10/5 6)-11) 10/7 12) 10/18 13)-19)10/17 20)-22) 10/21 22)-26) 10/23 27)- 11/22~12/13 36) 2021/3/6 37)-38) 3/7 39) 3/6 40) 4/17 41) 4/11 42)-46) 4/25 47)-52) 2022/2/26

<ウツギと名の付く樹>→ウツギへ